삶은 가까이서 보면 비극이지만, 멀리서 보면 희극이다.

찰리 채플린

유명한 말이죠. 우리들의 인생도 멀리서 보면 희극이지만, 자세히 들여다 보면 비극의 요소도 많이 가지고 있을 겁니다.

기업도 마찬가지입니다.

인텔이 지금 고전하고 있다고 합니다만, 인텔의 역사는 삽질과 회복 그 자체라고 말할 수 있습니다. 인텔은 통념적으로 여겨지는 순탄한 기업이 결코 아니었습니다. 멀리서 보면 희극이지만, 가까이서 보면 비극도 이런 비극이 있을 수가 없어요.

인텔은 1970년대에 DRAM이 주력사업이던 회사였습니다. 마그네틱 코어 메모리가 중심이던 시기에, 인텔은 DRAM을 양산하는 데 성공해서 큰 상업적 성공을 거둡니다. 그게 대략 1980년대 초까지 이어졌습니다.

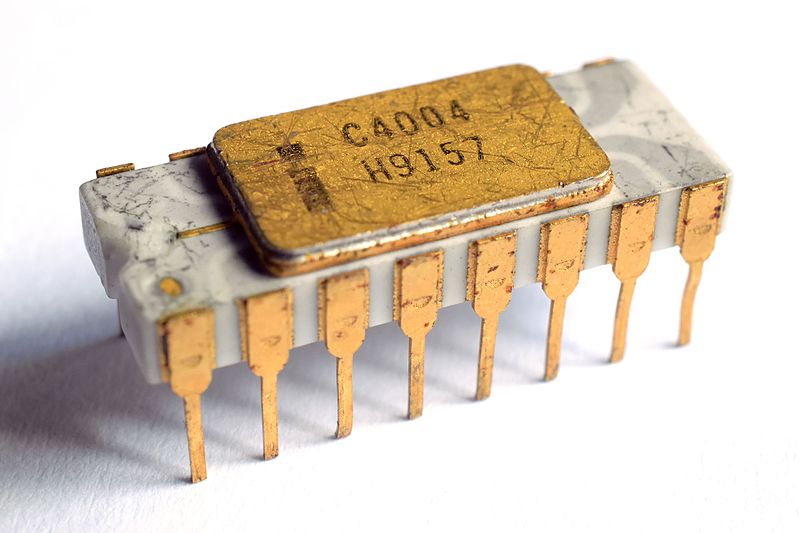

1971년에 인텔 최초의 로직 프로세서 Intel 4004가 개발되고 I/O 칩셋 등을 패키지로 묶어 MCS-4로 판매합니다만, 이 로직 프로세서의 개발부터 상업적 성공까지가 모두 운에 가까웠습니다. TI가 경쟁에 나서지 않았다면, 일본 비지콤이 망하지 않았다면, 여러 우연이 겹치지 않았다면 성공할 수 없었던 일이었죠. 머지 않은 시기에 ARM이 양산되었으니까요.

인텔은 로직 프로세서인 Intel 4004를 천대하다시피 합니다. 그런데 인텔의 DRAM이 시장에서 한순간에 경쟁력을 크게 잃습니다. 일본 기업의 도약 때문이었죠.

DRAM은 규격화되어 있습니다. 규칙을 알면 빠르게 만들어낼 수 있어요. 일본은 미국 인텔보다 싼 가격에 더 많은 용량으로 DRAM을 만듭니다. 그러면서 일본 DRAM의 시장 점유율은 80% 이상으로 올라갑니다.

상황이 심화되자 1986년에 미일 반도체 협정이 체결되죠. 이 정도 액션이 나왔다는 건 이미 인텔은 DRAM 경쟁에서 참패했다는 의미였습니다. 머지 않아 인텔은 DRAM 사업을 접습니다. 그리고 “천대했던” 로직 프로세서를 메인 사업 모델로 잡죠.

이후에는 RISC 진영과 참 첨예하게 싸웁니다. ARM 최초 양산이 1985년이었고, 이 시기에도 이미 x86의 CISC가 비효율적이라는 인식은 널리 퍼져 있었습니다. 단지 메모리 가격이 비쌌기 때문에 CISC가 버틸 여지라도 있었던 것이지, 시간이 흘러 메모리 가격이 저렴해지면 RISC가 승기를 잡을 건 불 보듯 뻔한 일이었죠.

그야말로 인텔에게 x86은 사상누각과 같은 존재라는 인식이 있었고, 믿을 것은 오로지 하위호환성과 이미 깔아둔 IBM Compatible PC라는 규격 밖에 없었습니다.

와중에 AMD는 크립토나이트랍시고 K 시리즈로 인텔을 건드리지 (물론 기업 규모는 인텔에 비해 귀여울 정도로 작았음), 인텔이 1GHz 찍는다고 일정을 공개하니 AMD는 야매로 그 날짜보다 2일 전에 1GHz 찍어버리지, 그야말로 난장판이었죠.

인텔은 외부적으로는 x86이라는 CISC가 좋다고 말했습니다만, 아이테니엄을 보면 그들도 x86을 그리 좋아하진 않았던 것으로 보입니다. 그래서 아이테니엄을 VLIW (Very Long Instruction Word) 구조로 설계하는데.. 아니 이 양반들아 (아 미국인이니 양반은 아니군요), CISC가 싫다고 VLIW로 설계하면 어쩌잔 거냐…..

당연히 아이테니엄은 인텔에게 어마어마한 실책이 되었고, 그 시기 64비트 패권 전쟁에서 짐 켈러를 앞세운 AMD에게 참패하게 됩니다. 일단 짐 켈러와 붙었으니 심리전에서도 졌고, AMD64는 x86-i386도 지원하니 호환성에서도 AMD의 압승, 게다가… 믿었던 MS 마저 Microsoft Windows XP x64로 AMD의 승리에 쐐기를 꽂아버리죠.

x86은 그 자체가 인텔인데! 아니, 인텔이었는데! 이 시기 인텔의 아이테니엄 삽질은 AMD라는 단어를 인텔 x86 역사에 박아버리는 엄청난 실책을 하게 됩니다.

그 뿐만이 아닙니다. 아이테니엄으로 삽질만 했다면 그나마 다행일 텐데, 인텔은 AMD가 1GHz 찍은 게 얼마나 거슬렸던지, 이후 만드는 CPU는 파이프라인을 아주 길게 파서 높은 클럭 달성을 용이하게 만듭니다. 그게 바로 넷버스트 아키텍처.

이름만 보면 인터’넷’ 세상에서 잘 동작할 것 같은데, 실상은 인터넷에서 광고하기 좋은 클럭 숫자만 높은 아키텍처였습니다. 파이프라인이 깊으면 반복 연산에는 강점이 있겠지만, 인터넷처럼 소규모 태스크가 산발적으로 일어나고 네트워크 I/O가 생겨서 인터럽트가 걸리는 상황에서는 파이프라인 플러시를 매우 자주 하게 됩니다. 당연히 성능은 아주 나빠집니다. 그래서 분기 예측 성능을 개선하고 하이퍼 쓰레딩이라고 하는 SMT도 개발되었는데, 사실 파이프라인 길이가 적당했으면 다 필요 없는 것이었죠. CISC에 파이프라인도 길어지니 이런 휴리스틱들이 최신 기술로 각광받았습니다.

윌라멧 노스우드 프레스캇 등으로 넷버스트 아키텍처가 발전해 가며 파이프라인은 점점 깊어졌습니다. 당연히 발열도 높아졌고요.

이 시기에 AMD는 IPC (Instructin per Clock)를 높이는 구조로 설계했고, 인텔보다 부족한 미세공정에서도 더 높은 효율을 냈습니다. AMD64의 대 흥행과 함께 인텔의 시장 점유율을 야금야금 빼앗아오기 시작했죠. 아키텍처에서도 밀리고 인스트럭션 셋에서도 밀린 인텔은 위기 상황 그 자체였습니다.

그러다 2006년에 콘로가 나오며 다시 승기를 잡아요. 그놈의 넷버스트를 폐기하고, 펜티엄 3 아키텍처를 개량해서 만들었기 때문입니다. 게다가 미세공정은 여전히 AMD보다 우수했던지라, 아키텍처를 개량한 인텔은 AMD를 가볍게 능가합니다.

이 시기 AMD는 서브 프라임으로 한방 먹어요. 인텔은 컨슈머 시장과 서버 시장 다 팔기 때문에 서브 프라임 영향에서 상대적으로 벗어나 있었는데, AMD는 컨슈머 중심이라 타격이 상당히 컸습니다. 게다가 파운드리 투자 비용도 엄청났기 때문에 AMD 재정상황은 급격히 악화. 파운드리 개선도 지연되죠. 그러다 결국 AMD의 파운드리 사업부를 분리하며 글로벌 파운드리로 분사, AMD는 팹리스로 전환합니다.

인텔이 승리하긴 했습니다만, 결코 쉬운 승리는 아니었습니다. 몇 년을 지지고 볶고 난리를 치다 겨우 얻어낸 승리였어요. 그마저도 그리 오래 지속되지는 못합니다.

2007년에 그들은 2년 단위로 공정 개선하는 작업을 틱톡이라 부르기 시작합니다. 요즘 그 TikTok이 아니라, Tick-Tock입니다. 틱은 공정 개선, 톡은 아키텍처 개선. 그래서 1년마다 초격차 하겠다는 인텔의 바람이었죠. 그리고 AMD 너희들은 아무것도 아니다, 반도체 시장의 제왕은 나다, 라는 표현이기도 했습니다.

삼성전자도 초격차 책을 쓰고 경쟁력을 잃어가기 시작했듯, 참 신기하게도 인텔도 이때부터 슬슬 맛이 갑니다. 아, 더 정확하게는 잘 나가다가 역시 또 맛이 가기 시작합니다. 인텔의 역사에서 마냥 평온했던 시절은 한 번도 없었거든요.

인텔의 틱톡 전략은 1970년대부터 이어져왔습니다. 그걸 2007년에 와서 틱톡이라고 이름을 붙였을 뿐인데, 신기하게도 그때부터 틱톡이 깨져 나갑니다. 처음 몇 번은 잘 되나 싶었는데, 넷버스트 아키텍처 설계했던 팀이 또 멀쩡한 아키텍처에다 파이프라인 늘리다가 톡을 깨 먹었고, 아키텍처 개선 폭은 큰데 성능은 별 차이가 없는 톡도 생겼습니다. 공정 개선 지연도 슬슬 생기기 시작했어요.

인텔은 말빨로 틱톡을 유지해 오다, 2016년에 도저히 말빨이 먹히지 않자 틱톡을 폐기하고 PAO로 이름을 바꿉니다. 사실상 공정 개선 이제 더 못 해먹겠다는 의미였습니다.

그 뿐만일까요. 인텔은 2012년에 핀펫으로 어마어마한 공정 개선은 이루었습니다만, 비슷한 시기에 모바일 시장에서는 처절하게 패배했습니다.

아이폰이 등장하고 갤럭시를 비롯한 안드로이드가 쏟아져 나오는데, 인텔은 이 시장에 x86을 투입하려 합니다. 아톰으로요. 그런데 x86은 CISC이고, 그 중에서도 CISC의 역사 그 자체라 전력 효율이 좋을 수가 없습니다. 모바일 프로세서인데 옛날 고인돌 게임도 돌리는 레거시 회로가 그대로 들어가 있었거든요. 어쩔 수 없이 인텔은 CISC에서 전력 소모량이 그나마 낮은 인오더 실행 방식의 아톰을 모바일 시장에 투입합니다만, 전력 소모량이 줄어든 만큼 느려져서 참패합니다.

그들이 2000년대 중반, 트랜스메타 크루소에게 “너희들은 전력 줄인 만큼 느려져”라고 비판했는데, 인텔이 직접 해도 똑같았던 겁니다. CISC로는 뭘 아무리 해도 ARM보다 전력 효율성을 높일 수 없었던 거죠.

이렇게 인텔은 2010년대 중반부터 로직 프로세서의 주도권을 슬슬 잃어 갑니다. PC 시장의 성장은 지연되고 있는데, 넥스트 먹거리인 모바일 로직 프로세서에서 주도권을 잃은 것이죠.

스토리지 영역에서도 비슷한 일은 반복되었습니다. 인텔은 그들의 로직 프로세서 공정을 활용하여 NOR 플래시 메모리를 만듭니다. 정교한 만큼 읽기 속도가 빨랐고 신뢰도도 높았지만, 제조 공정이 너무 비싸서 시장성을 잃었어요. 깐깐한 애플이 신뢰도 높은 NOR 플래시를 그들의 아이팟에 달아 팔긴 했습니다만, 결국 한국의 가성비 좋은 NAND 플래시에 시장을 빼앗깁니다.

어쩔 수 없이 인텔도 NAND 플래시로 전환. 그런데 미국 인건비가 문제였습니다. 한국 사람들은 야근수당 안 줘도 열심히 일하는데 (NAND 한참 경쟁하던 시절에는 그랬음, 이게 옳다는 의미는 절대 아님, 그냥 현상이 그랬음), 미국은 때 되면 퇴근했습니다. 당연히 NAND 시장에서도 인텔은 주도권을 잃어갑니다.

그나마 인텔은 엔터프라이즈 SSD에서 경쟁력을 확보하고 있었는데, 죽어도 인텔은 ARM 프로세서 직접 못 만들겠다고 메인 컨트롤러를 외주로 사다 씁니다. 처음에는 잘 돌아가는 듯했습니다. 그런데 이번엔 삼성이 문제였습니다. 알파 시리즈부터 ARM 프로세서까지, 로직 프로세서 만들고 싶어서 목숨을 건 삼성은 SSD에 사활을 건 상황이었습니다.

설상가상으로 인텔이 외주 준 SSD 컨트롤러에 크고 작은 결함이 생깁니다. 성능 저하를 비롯해서 전량 리콜되는 심각한 결함까지 생깁니다. 이 사건을 계기로 인텔은 엔터프라이즈 SSD 시장에서도 주도권을 완전히 잃게 됩니다.

NAND 플래시 메모리 사업부터 SSD 완제품 사업까지, 스토리지 영역에서도 경쟁력 잃은 상황. 미중 무역분쟁이 터집니다. 결국 2020년에 SK하이닉스에 스토리지 사업부를 전체 매각합니다.

그야 말로 지난한 고난의 행군이었습니다.

지금의 인텔이 경쟁력을 잃었다고 하나, 길게 보면 인텔은 매 순간 결코 순탄한 기업이 아니었습니다. 그런데 매번, 어떻게든 아득바득 살아 남은 기업이기도 합니다.

인텔에게는 아직 한 발이 남아 있습니다. IDM을 포기하는 것이죠.

AMD가 2009년에 글로벌 파운드리를 분사시키고 팹리스로 전환해서 설계에 전념한 것 처럼, 인텔에게도 파운드리를 분사시키고 각각의 전문성으로 분화시키는 선택지가 있습니다.

이미 가우디 3에서 인텔은 TSMC를 파운드리로 쓰는 팹리스 접근을 공식화하기도 했죠.

반도체 설계와 제조는 떼어 놓을 수 없는 분야입니다만, 이제는 설계와 제조 모두 기술적 깊이가 너무 깊어져서 한 회사에서 할 수 없는 상황이 된 것 같기도 합니다.

AMD가 성장할 수 있었던 건 글로벌 파운드리를 떼어낸 후 재무적 안정성을 찾아 설계에 집중한 것이고, 엔비디아 또한 압도적인 설계 퀄리티를 가질 수 있는 이유가 파운드리를 외주로 주고 설계에 전념했기 때문일 겁니다.

대기업의 다양한 정치적 관계를 고려한다면, 팹리스-파운드리 모델이 변화가 큰 시대에 유연하게 대처할 수 있는 방법일 수도 있습니다.

뭐 그렇습니다.

인텔은 처음부터 고난이 많은 기업이었고,

한 순간도 별로 순탄하지 않은 기업이었습니다.

인텔 뿐만이겠습니까.

모든 기업이 멀리서 보면 희극, 가까이서 보면 비극일 겁니다.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.